Diego Ruiz Mata / Catedrático de

Prehistoria y Académico de Santa Cecilia.

En recuerdo de los

asesinados salvajemente en París la noche del viernes 13 de noviembre.

Un capítulo

de un libro, en el que trabajo en las últimas semanas, aborda la credibilidad de algunas informaciones de

los textos griegos y romanos, que para

muchos son verdades inmutables y para mí, discutibles. Y lo he titulado

“Fuentes escritas y datos tangibles: ¿una armonía difícil?”. Me refiero a

pasajes sobre Occidente y Bahía gaditana, que ofrecen serias dudas de

concordancia entre lo escrito y los datos que la arqueología aporta. Y trato de

confrontar ambas fuentes informativas en nuestras reconstrucciones históricas:

las que leemos en los textos y las que ofrecen los datos arqueológicos. Es

creencia generalizada que lo escrito, por estar impreso en páginas con letras y

autores con nombres, adquiere una dimensión poco o nada discutible. Lo escrito

muestra un valor reverencial que hay que admitir con la fe del creyente, como

los hebreos y las Tablas de la Ley. Ante el texto sólo caben sugerencias y

matices que no distorsionen la sustancia. En muchas ocasiones, se transmiten

sucesos, historias oídas de otros que, a su vez, oyeron de otros, opiniones

ajenas que recogemos como nuestras y nos despreocupamos de investigarlas,

verificarlas y contrastarlas. Se han mantenido así conceptos, interpretaciones

o hechos históricos que siguen vivos y se instalan en el altar de la verdad y

de lo intocable. Es labor del investigador tener en su particular cuaderno de

bitácora la página de la duda sistemática, la de desgajar los conceptos, la de

separar el trigo de la paja, y no admitir lo que ofrezca dudas. Y en

arqueología lo hacemos mediante el contraste del intocable texto histórico

escrito, siempre en nuestra mesa de trabajo, y los vestigios tangibles salvados

del olvido y que han llegado a nuestras manos como elementos capaces de explicar e interpretar lo que el tiempo ha

ocultado durante siglos.

Esta

introducción adquiere sentido porque hablamos del topónimo de Gadir, de su significado y fundación,

que las fuentes, en su simplicidad, nos transmiten según lo que se narraba del recuerdo de este

hecho histórico en las calles alegres de la ciudad romana de Gades. Se halla en un texto de Estrabón, que nunca

estuvo aquí, y recogió la noticia oída

también por otros, como una historia originada en un tiempo muy anterior y

transmitida con orgullo durante generaciones. Pero alguien comenzó a verificar

el mito y la realidad y requirió, como Tomás el Apóstol, dudando de la

resurrección de Cristo, ver la señal de

los clavos y meter los dedos en ese lugar y en el de la profunda herida de su

costado, como se lee en el Evangelio de Juan (20: 24-29). Jesús le recriminó

haber necesitado ver para creer. Pero aquí si necesitamos ver para comprobar ciertos hechos históricos,

quizás menos trascendentes. Y las dudas

de Tomás se han instalado en la Historia. En este caso, sobre los significados

político y económico del topónimo de Gadir.

|

| Pulsar imagen para ampliar |

Todo proviene

del texto de Estrabón sobre la fundación fenicia de Cádiz (3.5.5), quien

recogió una información de Posidonio en su estancia en Cádiz y en el santuario

de Melqart hacia el año 100 a.C. Es el siguiente: “Entre los relatos de esta clase acerca de la fundación de Gades los

gaditanos recuerdan un oráculo que según dicen les aconteció a los tirios, y

les ordenaba que enviasen una colonia hacia las Columnas de Heracles. Cuando

los que fueron enviados para el reconocimiento llegaron al estrecho de Calpe,

consideraron que los cabos que conforman el estrecho eran los límites de la

tierra habitada y de la expedición de Heracles, y que éstos eran también las

columnas que había mencionado el oráculo; se detuvieron en un lugar más acá del

de los estrechos donde en la actualidad se encuentra la ciudad de los exitanos,

y realizaron allí un sacrificio, y como las víctimas no les resultaron

favorables, regresaron de nuevo. Tiempo después, los enviados avanzaron más

allá del estrecho en torno a los mil quinientos estadios hacia una isla

consagrada a Heracles, situada junto a la ciudad de Onuba de Iberia,

consideraron que las columnas se hallaban allí e hicieron un sacrificio al

dios; pero como de nuevo las víctimas no fueron favorables, regresaron a casa.

Y los que llegaron con la tercera expedición fundaron Gades y erigieron el

santuario en la parte oriental de la isla y la ciudad en la occidental”. Lo

que ocurrió ochenta años después de la caída de Troya, hacia 1100 a.C. según

Veleyo Patérculo, de lo que he hablado en otra ocasión –artículo 4 de esta

serie.

|

| Pulsar imagen para ampliar |

Éste es el

pasaje principal que narra la fundación de Cádiz. Se mencionan varias

cuestiones que deben explicarse. Primero, que un oráculo otorgado a los tirios

por Heracles –Melqart fenicio- los envió hacia el lugar donde se alzaban las

Columnas, en los límites de la tierra habitada, con el objetivo de efectuar una

fundación en los confines del mundo. No se pudo llevar a cabo hasta un tercer

intento, tras dos fallidos al lugar

donde se halla la ciudad de los exitanos –identificada con Sexi en Almuñécar- y

a Onuba, lejos del estrecho, en la actual ciudad de Huelva. Finalmente se fundó

Cádiz, situando la ciudad en el extremo occidental de la isla y el templo de

Melqart en el oriental, ambos distantes

en torno a 18 km. Con ello se culminó el mandato del oráculo. Todo parecía

fácil y resuelto cuando los elementos arqueológicos eran escasos, de otros

tiempos o inexistentes. Cádiz era el centro y eje sobre el que giraba la

colonización fenicia occidental. Pero cuando la arqueología entró en acción,

los problemas sobre la ubicación de Gades en la isla, su sentido político y

económico y su fecha fundacional se multiplicaron. Tengo de señalar, porque lo

considero importante y relacionado con las reflexiones del comienzo, que los

pasajes geográficos e históricos de la Geografía –libro III- de Estrabón se

escribieron en pleno auge de la expansión romana en España. En ellos se

advierte exaltación y propaganda, que con frecuencia conducen a la exageración

y al mito. Cádiz ocupa una extensión importante en los textos, siendo una

ciudad pequeña, pero con suntuosos edificios públicos que no concuerdan con su

estructura urbana. Sin embargo, otros lugares fenicios y púnicos, abandonados

en este momento, ni siquiera existieron en las bibliografías y recuerdos de

Estrabón ni en los de otros geógrafos e historiadores. Misterio de la

historiografía.

¿Qué dice la

investigación arqueológica de estos últimos años?.En el caso de Gades-Cádiz, la

simplicidad del texto estraboniano. Y desde la arqueología, una visión más

compleja y coherente de este

acontecimiento. Por ejemplo, el asentamiento fenicio del CDB no aparece en el

texto, y tampoco en el texto se hallan mencionados otros lugares fenicios y

púnicos o datos más elocuentes que nos permita conocer el alcance y sistema

político, productivo, económico, territorial y religioso de este término que

conocemos como Gadir, y que los griegos pluralizaron sabiamente, y creadores de

la teoría política y de la polis, como Ta

Gadeira, o islas gaditanas. Sabían lo que veían del territorio.

|

| Pulsar imagen para ampliar |

En estos

años, al escueto texto se puede añadir argumentos arqueológicos que han

sustanciado y esclarecido la importante historia de Occidente, la fenicia y la

de Tartessos. De esta última, escribiré en artículos próximos. Y estos son los

datos que creo que hay que considerar si se pretende un análisis más objetivo y

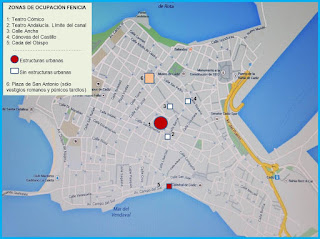

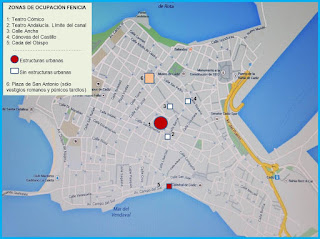

acertado: 1) las recientes excavaciones en el casco antiguo de Cádiz denotan

que debajo del Teatro Cómico se han hallado vestigios de viviendas fenicias, de

fines del siglo IX o comienzos del VIII a.C., correspondientes a un pequeño

asentamiento sobre una elevación de 6 m en su punto más alto y de 0.40 cm junto

al mar; 2) en su cercanía, se han investigado dos zonas con restos fenicios sin

viviendas, separadas del núcleo urbano; 3) en otro punto, junto a la catedral

vieja, se han exhumado varias habitaciones semitas y la sepultura de un

sacerdote de rango; 4) entre 1978 y 2003, de modo intermitente, se ha excavado

en el tell, o colina artificial, del CDB, en su entorno, en la zona más alta de

la Sierra de S. Cristóbal y en la necrópolis de Las Cumbres, y mediante fotos

aéreas se han localizado, a unos 250-300 m de

|

| Pulsar imagen para ampliar |

distancia de la ciudad fenicia,

huellas evidentes de grandes estructuras, en una extensión de más de 6 Ha, que

pueden pertenecer a la zona portuaria de la ciudad; 5) en este rico y nuevo

panorama arqueológico, es preciso mencionar la excavación de los restos de una

muralla fenicia de casamatas, de origen oriental, y varias habitaciones, de los

siglos VII y VI a.C., en el Cerro del Castillo de Chiclana, junto al río Iro y

a poca distancia del islote de Sancti Petri donde se alzaba la mansión-templo

de la deidad Melqart, el dios-protector de Gadir, asentamiento de mediano

tamaño relacionado con el templo; y 6) en este tiempo se ha prospectad una zona

amplia que muestra un denso poblamiento autóctono, imprescindible para los

fines coloniales fenicios y su desarrollo en

la estructura política-económica de la Bahía gaditana. La arqueología ha

hablado con una suma de informaciones elocuentes.

|

| Pulsar imagen para ampliar |

Son estos

datos, someramente mencionados, los que explican el sentido histórico a la

fundación de Gadir. Y ahora es el

momento de responder a la pregunta de este artículo: ¿qué entendemos por Gadir?

La Gadir fenicia y púnica implica un carácter plural en su concepción espacial,

política, religiosa y económica, expresada en el ámbito de la Bahía, desde

Chiclana-islote de Santi Petri hasta Cádiz-Castillo de Doña Blanca, a la que

muy pronto, en el siglo VI a.C., se adhirió la isla de San Fernando. A todo

este conjunto, sin excepción, debemos llamar Gadir, como los griegos hicieron

al pluralizar el topónimo, Ta Gadeira. El centro político se instaló en Cádiz y

sobre todo en el CDB, como se advierte en sus características urbanas y

defensivas, el religioso tuvo su núcleo central en

|

| Pulsar imagen para ampliar |

Sancti Petri, en el templo

de Melqart –el templo matriz de Tiro en Occidente-, y poco más tarde en la

propia isla de Cádiz, que siempre mantuvo un marcado carácter simbólico y de

raigambre étnica, mientras que las actividades económicas se repartían en estos

centros, ocupando el CDB un punto central y estratégico. Es una definición muy

resumida la que expongo, diferente del simplismo de Gadir-Cádiz. Tesis que he

mantenido y mantengo en varios artículos científicos y en una monografía en la

que estoy empeñado con suficientes razones y datos. Gadir adquiere, así

interpretado, otro sentido, un concepto plural y compartido funcionalmente. No

lo escriben de este modo los textos, pero lo muestra claramente el lenguaje

arqueológico. Y si aprendamos a leerlos y a confrontarlos con los datos

empíricos y objetivos, puede que haya una armonía confortable entre las ideas y

los datos tangibles.

|

| Pulsar imagen para ampliar |

De una lógica aplastante es la pluralidad del espacio de las Gadeiras, como su propio nombre indica y como la arqueología ha demostrado. A pesar de que aún algunos sigan esgrimiendo argumentos clásicos, al final la luz aportada por la investigación seria dará su fruto.

ResponderEliminar